Dr. Rainer Grimm

01.04.2021

Liebe Italien- und Kunstfreundinnen und –freunde,

meine Einschätzung der ‚Lukasbrüder‘ oder ‚Nazarener‘, die ich eigentlich nie so recht gemocht hatte, hat sich nach der Beschäftigung mit ihnen doch etwas verändert. Denn, auch wenn man mit ihren Anschauungen nichts anfangen kann, muss man doch feststellen, dass viele von ihnen ausgesprochen gute Maler und vor allem Zeichner waren. Auch dieses Mal stelle ich einige aus dieser Künstlergruppe vor. Es sind Peter von Cornelius, Philipp Veit und Ludwig Schnorr von Carolsfeld.

Was hat sie nach Italien geführt – warum sind sie dorthin gefahren? Im Unterschied etwa zu Overbeck und anderen Künstlern blieben die drei nur eine begrenzte Zeit in Italien. Sie kamen nach Rom, schlossen sich den ‚Lukasbrüdern‘, also den Nazarenern an, gingen jedoch nach ersten großen Erfolgen nach Deutschland zurück und übernahmen gute Posten. Daher vermute ich, dass sie den Aufenthalt in Italien vor allem für ihre Karriere in Deutschland nutzen wollten, und das ist allen dreien auch gelungen.

Peter (von) Cornelius (1783 Düsseldorf – 1867 Berlin) war Sohn eines bedeutenden Düsseldorfer Malers, bei dem er seinen ersten Unterricht erhielt. Danach studierte er an der Kunstakademie seiner Heimatstadt. 1811 ging er mit einem Freund nach Rom und schloss sich bald Friedrich Overbeck und dem Lukasbund an. Cornelius war ein ausgesprochen guter Zeichner und Maler, die Lukasbrüder nahmen ihn gern auf und er wurde sogar neben Overbeck künstlerischer Leiter der Gruppe.

Auf dem nebenstehenden Portrait, das Carl Philipp Fohr (über ihn wird der nächste ‚Brief‘ berichten) von ihm gezeichnet hat, sieht man einen selbstbewusst blickenden, mittelalten Mann. Fohr hat bis auf das eigentliche Gesicht alles andere recht nachlässig ausgeführt, dafür sind Augen, Nase, Mund und Wangen umso intensiver durchgearbeitet. Die größte Dunkelheit liegt in den Pupillen – und so weist der Zeichner des Blattes geschickt darauf hin, was den Porträtierten auszeichnet. Das ist ganz offensichtlich ein Mann, dessen Begabung im ‚Sehen‘ liegt. Und dass der Mann auch noch durchsetzungsfähig ist, kann man an der energisch durchgearbeiteten Wangen- und Kinnpartie erkennen. [Wikimedia – wie alle Bilder in diesen ‚Briefen‘ verwende ich ausschließlich ‚gemeinfreie‘ Bilder, die durch Wikipedia ins Netz gestellt sind.]

Hatte Cornelius in Deutschland noch eher klassizistisch gemalt, so überzeugte ihn die Verbindung zu den Lukasbrüdern dazu, mit ihnen an der Erneuerung der deutschen Kunst zu arbeiten. Diese Erneuerung bestand für sie aus zwei Komponenten. Das war einerseits die Vorstellung, die Kunst solle der Religion dienen, und andererseits die Rückbesinnung auf die alten Meister.

Daran zeigen sich schön die beiden Seiten der Nazarener – auf der einen Seite waren sie zutiefst gläubige Menschen (viele konvertierten zum Katholizismus), aber sie waren auch ganz bewusst ‚Deutsche‘. Sie glaubten daran, dass für die Menschen im Mittelalter die Welt ‚noch in Ordnung‘ gewesen sei. Damals hatte es einen Kaiser und ein einheitliches deutsches Reich gegeben – und dieses ‚Reich‘ war nun im Laufe der Jahrhunderte in zahlreiche kleine und kleinste Teile geteilt. ‚Deutschland‘ gab es eigentlich gar nicht mehr – und darum wurde es zum Sehnsuchtsland. Sicher hatte auch die Französische Revolution dazu beigetragen, dass so etwas wie ein neues nationales Bewusstsein im deutschen Reich entstanden war. Hinzu kamen die Herrschaft Frankreichs über große Teile Deutschlands, die Freiheitskriege und die darauffolgende Niederlage Napoleons und sein Rückzug.

Diese Sehnsucht nach einem ‚Deutschland‘, das es so schon lange nicht mehr gab, und der Glaube an eine alle einende Kirche führten zu der uns heute doch recht seltsam erscheinenden Kombination von (vor allem katholischer) Kirche und Nation. Das ‚Rückwärtsgewandte‘ wurde als das Wesentliche angesehen. Und so wurden nicht nur die alten Künstler, sondern auch längst vergessene Techniken wie etwa das ‚Fresko‘ wiederentdeckt. Im letzten Brief hatte ich im Zusammenhang mit Overbeck schon auf die Fresken in der Casa Bartholdy hingewiesen – nun arbeitete auch Cornelius in einem Saal an den Fresken zur Josefsgeschichte.

Schaut man sich das nebenstehende Bild an – es zeigt Josef, wie er die Träume des Pharaos deutet – dann kann man die Vorliebe für das Mittelalter unmittelbar ablesen. Der ‚Pharao‘ sieht mit seiner Krone wirklich eher wie ein mittelalterlicher Kaiser und nicht wie ein ägyptischer Pharao aus. Auch die anderen Figuren, die Einrichtung – alles ist eher ein phantasiertes deutsches Mittelalter als der Versuch, ein biblisches Geschehen wiederzugeben. Vieles wird überdeutlich gezeigt – der Pharao denkt, indem er den Kopf aufstützt, Josef redet, indem er mit den Fingern die Argumente aufzählt, ein Schreiber schaut aufmerksam, und die anderen hören mehr oder weniger intensiv zu. Wie in vielen anderen Bildern der Nazarener wird auch hier die fast naive Art und Weise des Erzählens sichtbar.

Technisch gesehen wird bei Cornelius, wie bei den anderen Nazarenern, die Dominanz der Zeichnung sichtbar. Er verstieg sich sogar zu der Behauptung: Der Pinsel sei „jederzeit der Verderb der Malerei gewesen.“ [Kunst der Welt; Revolution und Restauration, S. 171] Tatsächlich hat er bei späteren Arbeiten vielfach nur die Zeichnungen geliefert, die Malerei haben Mitarbeiter und Schüler ausgeführt.

Nach Beendigung der Fresken verließ Cornelius Rom, Kronprinz Ludwig gab ihm Aufträge in München, und daneben wurde er Direktor der Akademie in Düsseldorf. Man kann also sagen, dass er arriviert war. Zuvor war er nur etwa acht Jahre in Rom gewesen, und so ganz fühlte er sich offensichtlich dort nicht wohl. So schrieb er 1812 aus Rom an einen Malerkollegen: „Ich sage Dir, Moßler, und glaube es fest: ein deutscher Maler sollte nicht aus seinem Vaterlande gehen. (…) und ich fühl es mit Schmerz und Freude, dass ich ein Deutscher bis ins innerste Lebensmark bin“ [Künstlerbriefe über Kunst, Dresden 1956, S.304]

Allerdings scheint Cornelius später eine ganz besondere Beziehung zu Italien gehabt haben. Er hatte zwar ab 1819 seinen Lebensmittelpunkt in Deutschland und dort lukrative Posten inne. Aber er kehrte bald wieder nach Italien zurück, auch für längere Zeit, um beispielsweise in Pompeji die Malerei der alten Römer für die Ausmalung der Münchner Glyptothek zu studieren. Auch die römischen Künstlerkollegen schätzten ihn ganz offensichtlich ganz besonders. Wenn er in Rom war, wurde er viel besucht, er nahm an den Treffen teil, seine Meinung galt – er war eine Autorität. Das zeigt sich auch daran, dass er in der ‚Sammlung von Bildnissen deutscher Künstler in Rom‘ [Porträts deutscher Künstler in Rom zur Zeit der Romantik, Katalog 2008] vertreten ist. Außerdem heiratete er insgesamt nacheinander drei italienische Frauen – die letzte mit schon 78 Jahren, während die Braut (sie war das Dienstmädchen seiner Tochter gewesen) erst 21 war.

Der zweite Künstler, dem ich diesen Brief widme, ist Philipp Veit (1793 – 1877). Er stammte aus einer bedeutenden jüdischen Familie – sein Großvater mütterlicherseits war der berühmte Philosoph Moses Mendelssohn.

Seine Eltern ließen sich schon 1799 scheiden, die Mutter heiratete daraufhin den Schriftsteller Friedrich Schlegel, einen Vordenker der Romantik, und so ist anzunehmen, dass der junge Philipp schon früh mit den Gedanken und Haltungen der Romantik vertraut wurde. Zunächst studierte er an den Akademien von Dresden und Wien und nahm dort, wie schon andere vor ihm, die Ideen der Lukasbrüder auf. So schrieb er 1815 an seinen Bruder, der in Rom lebte: „Ihr geht uns allen in Rom darin mit einem guten Beispiel voran, und man sieht deutlich, was es für Früchte bringt…“ [Künstlerbriefe S. 357] Als er in Rom angekommen war, schloss er sich den Lukasbrüdern an und konvertierte zum Katholizismus.

Die ernste, gedankenvolle Haltung, die die Lukasbrüder gern vor sich hertrugen, lässt sich auch gut an dem Selbstbildnis von 1816 zeigen – da war er etwa 23 Jahre alt. Man sieht einen leicht nach oben blickenden jungen Mann. Da er beim Zeichnen und Malen in einen Spiegel schauen musste, hat man das Gefühl, er sehe den Betrachter direkt an. Die Farbigkeit ist stark reduziert. Vom Weiß im Hemdkragen läuft die Skala über die hellen und dunkleren Ockertöne im Gesicht bis zum Schwarz der Jacke. Der Hintergrund nimmt die Farbigkeit des Vordergrunds teilweise auf und hebt so die Figur hervor. Bedenkt man, wie jung der Künstler war, als er dieses Bild gemalt hat, ist es schon außergewöhnlich gut gelungen.

Auch Veit wurde eingeladen, an den Fresken in der Casa Bartholdy mitzuarbeiten. Außerdem war er an der Ausmalung des Casino Massimo beteiligt. Nachdem Koch dort im Dantesaal das ‚Inferno‘ gemalt hatte, übernahm er die Darstellung des ‚Paradiso‘.

Da Veit die ganze Decke bemalt hat, schaut man nach oben wie in den ‚Himmel‘. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Darstellung aber um kein ‚richtiges‘ Deckengemälde, wie es etwa im Barock üblich war. Damals hat man die Decken so bemalt, dass der Betrachter die Illusion hat, wirklich von unten in den Himmel zu schauen. Hier aber sind es im Grunde vier einzelne Bilder an den Rändern, auf denen Dante mit Heiligen wiedergegeben ist, und in der Mitte das ‚Heiligste‘ in einem kostbar gemalten Rahmen. Das gleiche Prinzip hatte schon ein klassizistischer Maler wie Anton Raphael Mengs angewandt – aber er hat natürlich kein religiöses Thema gewählt.

Alle Figuren sind so wiedergegeben, dass man sie gut erkennen kann. Die Heiligen tragen die ihnen zugehörigen Symbole und Dante selbst trägt das für ihn typische rote Gewand und den Lorbeerkranz, der ihn als Dichter auszeichnet.

Das alles zeigt wieder die etwas naive Vorstellung der Nazarener. Der Rückgriff auf die alten Meister und der zeichenhafte Stil führen zu einem seltsam statischen Eindruck. Wenn man sich die zeitgenössische Malerei etwa in Frankreich anschaut, merkt man, dass solche Bilder gleichsam aus der Zeit gefallen sind.

1821 heiratete Philipp Veit ebenfalls eine Römerin – sie war bei der Heirat erst etwa 14 Jahre alt. 1830 wurde er als Direktor des Städelschen Instituts nach Frankfurt am Main berufen und schuf noch eine Reihe von kirchlichen Gemälden.

Der dritte Künstler, auf den ich hier etwas genauer eingehe, ist Julius Schnorr von Carolsfeld (1792 Leipzig – 1872 Dresden). Er kam erst 1818 nach Rom und lernte dort gerade noch Cornelius kennen. Auch er hatte schon in Wien Verbindung zu den dortigen ‚Lukasbrüdern‘ aufgenommen und wurde, als er nach Rom kam, bald gern in die Gruppe integriert.

Das nebenstehende Selbstportrait von 1820 zeigt ihn in die Ferne blickend. Wie bei vielen Portraits aus dieser Zeit üblich, hat der Künstler auch bei diesem Bild geschickt den Fokus auf das Gesicht gelegt, das durch die feine Modellierung wesentlich detaillierter ausgearbeitet ist als etwa das Jackett.

Von 1821 – 1827 arbeitete auch er zusammen mit anderen Nazarenern an den Fresken im Casino Massimo. (Übrigens kann man dieses ‚Casino‘ heute noch besichtigen. Es ist ein idyllischer Ort in der Nähe von San Giovanni in Laterano. Vor einigen Jahren war ich dort – und ich war fast der einzige Besucher. Aber es lohnt sich. Man darf das Casino aber nicht mit der ‚Villa Massimo‘ verwechseln, in der immer für eine begrenzte Zeit zeitgenössische deutsche Künstlerinnen und Künstler leben.)

Schnorr hat einen ganzen Raum ausgemalt. Von ihm stammen die Bilder zum ‚Orlando Furioso‘ (Der rasende Roland) von Ariost. Das ist eine ziemlich wilde Geschichte um einen Helden, der während der Kämpfe Karls des Großen gegen die Sarazenen wegen der Liebe zu einer Prinzessin den Verstand verliert. Die Erzählung ist für uns nicht bedeutend – erstaunlich ist aber, wie damals junge Künstler mit so einer Vorlage umgegangen sind. Ich zeige hier nur einen kleinen Teil – im Internet findet man die ganze Malerei.

Vergleicht man dieses Fresko mit dem früher gemalten von Cornelius, aber auch mit dem etwa gleichzeitigen von Veit, dann kann man gut sehen, was für ein herausragender Künstler Schnorr gewesen ist. Die Figuren sind körperhaft modelliert, und man hat das Gefühl, dass sie aufeinander Bezug nehmen. Wunderbar ist auch die Unschärfe im Hintergrund, die eine starke Räumlichkeit schafft und dadurch die Figuren im Vordergrund hervortreten lässt. Eine wirklich starke Malerei!

Was mich aber noch mehr für diesen Künstler einnimmt, ist seine Zeichenkunst. Schnorr gilt unter den Nazarenern als der beste Zeichner. Und er hat eine große Anzahl von Zeichnungen zunächst vor Ort in der Landschaft angefertigt, teilweise hat er an ihnen in seinem Atelier weitergearbeitet, oder er hat Teile davon in anderen Zusammenhängen verwendet.

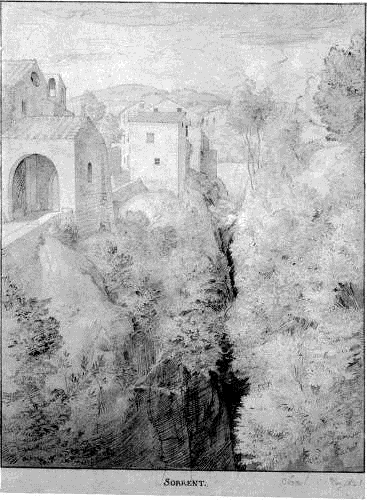

Als er nach Italien kam, begeisterte ihn schon bald die Landschaft. Gleich hinter Florenz empfand er sie als völlig anders. Er schrieb: „Die italienische Natur sagt mir sehr zu und ich fühle schon eine große Vorliebe für dieselbe“. [„… Ein Land der Verheißung“; Julius Schnorr von Carolsfeld zeichnet Italien‘ Katalog S.15] In Rom und seiner Umgebung hat er bald viel gezeichnet, mehr als einhundert dieser Zeichnungen sind allein im Dresdener Kupferstichkabinett aufbewahrt. In einem schönen Band mit dem Titel: „… ein Land der Verheißung“ kann man sie anschauen. Exemplarisch gehe ich hier genauer auf eine Zeichnung ein, auf der Schnorr einen Blick auf Sorrent wiedergegeben hat. Auf der linken Seite sieht man ein Torhaus, dahinter die Stadt. Rechts neben einer schmalen, offensichtlich sehr tiefen Schlucht wachsen Bäume in die Höhe. Soweit man das anhand des Drucks beurteilen kann, hat der Künstler mit der Feder gezeichnet, hinterher hat er Flächen, die dunkler erscheinen sollten, laviert. Dadurch stechen die weißen Häuserfronten besonders heraus.

Im unteren Bereich der Schlucht hat er sogar ein ganz intensives Schwarz eingesetzt, um die Tiefe besonders zu betonen. Vermutlich ist er an einigen Stellen nach dem Lavieren noch einmal mit der Feder hineingegangen.

Alles in allem kann man sagen, dass er ein hervorragender Zeichner gewesen ist. In vielen seiner Landschaften hat er Staffagefiguren eingefügt, mit denen er italienisches Volksleben schildert, etwa junge Frauen, die etwas auf dem Kopf

tragen. Doch so sehr er die italienische Natur schätzte, hatte er Schwierigkeiten mit den in Rom lebenden Italienern. Als Kronprinz Ludwig von Bayern in Rom war – über ihn werde ich im nächsten ‚Brief‘ mehr berichten – soll Schnorr bei dessen Abschied ausgerufen haben: „Das eigentliche wahre Rom gehört uns. – Wäre es auf uns angekommen, wir hätten den Prinzen zum König von Rom gemacht und die Italiener zum Tempel hinausgejagt.“ [Friedrich Noack: Deutsches Leben in Rom S. 174] Nun ja – das sehen wir heute doch anders.

Bis zum nächsten Brief… eine gute Zeit… Rainer Grimm